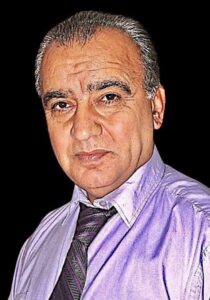

د. أحمد الخليل

خارج التاريخ!

كثير من القداسة.

قليل من الواقعية.

تلك هي المشكلة في قراءة التاريخ.

وذلك هو الخطأ الفادح في تفسيره.

أما وجه المشكلة فهو أن نتعامل مع الحدث بعيداً عن المناخ الذي تشكّل فيه؛ أقصد خارج جدلية الذاتي والموضوعي، وجدلية الداخل والخارج، وجدلية التحدي والاستجابة، وجدلية الحاجة والاختراع، وجدلية (التاجر) و(الكاهن) و(الجندي)، وبعبارة أخرى: المشكلة هي ألا نقرأ التاريخ كما هو، وإنما أن نقرأه كما نريد نحن دينياً، أو طائفياً، أو قومياً، أو قبلياً.

وأما وجه الخطأ فهو أن نفسّر التاريخ خارج (التاريخ)، ونتعامل مع ما هو واقعي بطرائق لاواقعية، ومع ما هو عقلاني بمنطق الخرافة، فيتحول الحدث التاريخي بين أيدينا إما إلى قصيدة فخر، أو قصيدة مدح، أو قصيدة هجاء، أو قصيدة رثاء، وإما أنه يتحول إلى نص مقدس، فنقرأه والعقل قد انقمع، وآليات التفكير قد تعطلت، وسيف التابو مشهور فوق رؤوسنا، وليس لنا إلا التسليم والإذعان، وهذه الحال تذكّرني بقول أبي العلاء المعرّي:

تَلَوا باطلاً، وجَلَوا صارماً

وقالوا: صدقنا؟! فقلنا: نعم

وهذا النهج في قراءة التاريخ وتفسيره نهج فيه الضرر كله.

ولك أن تقول: لماذا؟!

ولي أن أقول: لأننا بهذه الطريقة اللاواقعية في قراءة التاريخ ننشئ فكراً لاواقعياً، فكراً يتعامل خرافياً مع ما هو غير خرافي، فكراً يتعامل قداسياً مع ما هو غير مقدس، ولأننا بهذه الكيفية نروّض أنفسنا على التعامل مع الواقع (الحاضر) والممكن (المستقبل) برؤية لاواقعية، ونتخذ من ثَمّ قرارات لاواقعية، فنجرّ على أنفسنا المنغّصات، ونترك لأجيالنا إرثاً من المشكلات، لا، بل من المعضلات.

ميكيافيلية

إذاً علينا نحن – معشر الشرقيين- أن نعقل.

وجدير بنا أن نحرر قراءة التاريخ من هالات الخرافة والتقديس.

وليقل من ارتزق- وما زال يرتزق- بتلك الهالات ما يشاء.

فلهم مستقبلنا ولهم مستقبلهم، ولنا دينهم ولنا ديننا.

وإذا فعلنا ذلك؛ أقصد عندما نحرر قراءة التاريخ من سطوة المقدس وسوط المدنّس، فعندئذ سنجد أن الحدث التاريخي، من حيث النشأة، هو نتاج جدلية التحدي والاستجابة، وقد ساق المؤرخ البريطاني أرنولد تُوينبي كثيراً من الأدلة على صحة تلك الجدلية، وعندئذ أيضاً سنكتشف أن الحدث التاريخي ليس محصّناً ضد النهج الميكيافيلي؛ وهو نهج يجسّد الواقعية السياسية، ويقوم في جوهره على مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة).

وقد يُفهم أن المفكر الإيطالي الفلورنسي نيكولو مكيافيلي Niccolò Machiavelli )1469 – 1527م(، صاحب كتاب (الأمير)، هو الذي ابتدع هذا المبدأ، والحقيقة أن الرجل لم يبتدعه، وإنما اكتشفه، وأكد أن الساسة الكبار إنما كانوا يطبقون هذا المبدأ من حيث يدرون ولا يدرون، وفسّر على أساسها سقوط تفاحة التاريخ من الشجرة نحو الأسفل، وليس نحو الأعلى.

وجوهر الميكيافيلية هو (المغالبة) كما سمّاها القدماء، وترجع (المغالبة) ذاتها إلى حقيقة (البقاء للأصلح/للأقوى)، وقد أشار المتنبي قديماً إلى نظرية (المغالبة) في قوله:

فالموتُ أعذرُ لي، والصبرُ أجملُ بي

والبَرُّ أوسعُ، والدنيــــا لمن غَلَبا

وصاغ أحمد شوقي هذه النظرية نفسها في قوله:

وما نَيْلُ المَطــالب بالتمنّي

ولكن تُؤخذ الدنيـــا غِلابا

و(المغالبة) أشكال ومستويات؛ فقد تكون بالسيف، وقد تكون بالكلمة، وقد تكون بالدهاء، وقد تكون بالمكر، وقد تلبس لبوس المقدس، سواء أكان المقدس ديناً أم مذهباً، وقد تلبس لبوس القبلية أو القومية، وقد تجمع بين السيف والكلمة والدهاء والمكر، كما أنها قد تجمع بين اللبوس الديني والقبلي والقومي، وبعبارة أخرى إنها خلطة سحرية، لا يجيد صنعها إلا عباقرة السياسة، وإنها تذكّرني بقول كيميائي قديم لأحد تلامذته: ” خذ كما ينبغي، وامزج كما ينبغي، تحصلْ على ما تريد “.

مغالبات.. ومغالبات!

وما أكثر الشواهد على فن (المغالبة) عبر التاريخ!

فلك أن تُدرج تحت بند (المغالبة) استئثار الفريق القرشي بالسلطة في سَقيفة بني ساعِدة، بالمدينة المنوَّرة، بُعيد وفاة النبي محمد عليه السلام مباشرة، وزحزحة فريق الأنصار، وغيرهم من العرب، بعيداً عن سدّة الحكم ومركز صنع القرار.

ولك أن تدرج تحت البند نفسه معاوية بن أبي سفيان، وهو يرفع قميص عثمان بن عفّان على المنابر في دمشق تارة، ويرفع المصاحف على أسنة الرماح في معركة (صِفّين) تارة أخرى، لإزاحة الخليفة الرابع علي بن أبي طالب عن طريقه، والاستئثار بالخلافة الإسلامية، وتحويلها إلى مُلك عَضوض.

ولك أن تدرج تحت بند (المغالبة) استيلاء الفرع العباسي على مقدّرات (دعوة آل البيت)، بعد انتصار تلك الدعوة على الأمويين، وقيام العباسيين بإزاحة الفرع العلوي/الفاطمي جانباً، ثم تدبير اغتيال أبي سَلَمة الخلاّل (وزير آل محمد) وصانع الخلافة العباسية ومهندسها، بتدبير من الخليفة العباسي الأول أبي العباس السفّاح.

وأدرج تحتها، وأنت مطمئن، تدبير مقتل قاهر الأمويين، وأحد أكبر قائدين للجيوش العباسية، عبد الله بن علي، بتدبير من ابن الأخ أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني.

وأدرج تحت بند (المغالبة) أيضاً فتك هارون الرشيد بوزرائه البرامكة، وصراع ولديه الأمين والمأمون على الخلافة، ومقتل الأمين في النهاية، ومقتل الخليفة المتوكل على أيدي الضباط الترك، وسيطرة البويهيين الدَّيْلَم على مقاليد السلطة في غربي آسيا، ثم قدوم السلاجقة التركمان من وسط آسيا، وإزاحة البويهيين عن السلطة، والحلول محلهم، ثم بزوغ نجم التركماني عماد الدين زَنكي مؤسس الدولة الزنكية، ثم بزوغ نجم الكردي صلاح الدين الأيوبي، وتأسيس الدولة الأيوبية.

ولك أن تدرج تحت بند (المغالبة) بزوغ نجم المملوكين التركمانيين قُطْز وبيبرس، وتأسيس دولة المماليك التركمان، ثم بزوغ نجم المملوك الشركسي بَرْقُوق، وتأسيس دولة المماليك الشراكسة، ثم بزوغ نجم التركماني أُورْخان بن عثمان بن أَرْطُغرل شاه، وتأسيس الدولة العثمانية.

ونقف في هذه الحلقة عند أحد عباقرة فن (المغالبة).

إنه السلطان العادل أبو بكر الأيوبي.

فماذا عنه؟

العصر أولاً

كان عصر العادل عصر مغالبة بكل المقاييس الحربية والسياسية، وكان البقاء سياسياً هو للأصلح (الأقوى طبعاً)، وكانت عهود سلاطين السلاجقة الأقوياء (طُغْرُلْبَك، أَلْب أَرْسلان، مَلِكشاه) قد ولّت، ونشبت الخصومات العنيفة بين أبناء ملكشاه، ثم بين أحفاده، وكانت الخصومات تتحوّل إلى صراعات حربية، واستأثر بعضهم ببلاد فارس والأجزاء الشرقية من كردستان، وكان الصراع على العراق حامياً بين السلطان مسعود وأخيه السلطان سلجوق شاه، وهما حفيدا ملكشاه، كما أن أولاد دُقاق بن تُتُش بن أَلْب أرسلان كانوا قد بسطوا نفوذهم على سوريا، واتخذوا دمشق عاصمة لهم، ثم تولّى الأمر هناك أولاد أتابكهم تاج الملوك بُوري بن طُغتِكين، وصحيح أن ورثة بُوري كانوا يتاخمون الفرنج، لكنهم كانوا أضعف من مواجهتهم.

وفي الوقت نفسه كان بعض مماليك السلاجقة قد بسطوا نفوذهم على مناطق من غربي آسيا، فهيمن الأراتقة (بنو أُرْتُق أحد مماليك ملكشاه) على المناطق الكردية في الرُّها، وحصن كَيْفا (حَسَنْكيف)، ومارِدين، ونَصِيبين، وكان ذلك بدءاً من سنة (495 هـ)، واصطلح بنو أرتق، في أوائل سنة (502 هـ)، على أن يتقاسموا بلاد الجزيرة والمناطق الكردية السالفة الذكر فيما بينهم.

وكانت الدولة الفاطمية تهيمن حينذاك على مصر، وكان نفوذها يمتد إلى أجزاء من جنوبي بلاد الشام، لكنها كانت تمر بدور الضعف، وكان الفرنج يبسطون نفوذهم على مناطق مهمة من غربي آسيا، تمتد على شكل قوس من الرُها في كردستان شرقاً، ومروراً بأنطاكيا غرباًَ، وبالساحل الشامي (سوريا، ولبنان، وفلسطين)، وانتهاء إلى العريش على الحدود المصرية جنوباً، وكانوا قد أسسوا إمارة الرُّها، وإمارة أنطاكيا، وإمارة طرابلس، ومملكة القدس، ويشكّلون تهديداً دائماً لبلاد الشام ومصر.

دولة تركمانية بجغرافيا كردية

وفي الوقت نفسه كانت ثمة قوة سياسية وعسكرية تركمانية بدأت بالظهور في الموصل، والمناطق المتاخمة لها، هي القوة الزنكية، وكان المؤسس الأول لهذه الدولة هو عماد الدين زَنكي بن آقْ سُنْقُر، وكان آق سنقر قائداً تركمانياً مقرّباً من السلطان السلجوقي مَلِكشاه بن أَلُب أرسلان، ولكنه راح ضحية الصراعات بين أبناء العائلة السلجوقية الحاكمة سنة (487 هـ) أربعمئة وسبع وثمانين هجرية، وقد وُلّي زنكي الموصل، وبدأ بتأسيس دولته من هناك، وكانت الدولة الزنكية تركمانية القيادة، لكن بجغرافيا كردية، وأيضاً بموارد كردية، وبقدرات حربية تركمانية وكردية.

وقد يقال: كيف تكون الدولة تركمانية والجغرافيا والموارد كردية؟!

أما كون الدولة الزنكية تركمانية، لكن بجغرافيا كردية، فحسبنا دليلاً على ذلك قول أبي شامة في (عيون الروضتين في أخبار الدولتين، ق1، ص 183 – 185):

” ثم أُقطع زنكي مدينة واسط، وشِحْنكية البصرة، ثم وُلّي الموصل، فأخذ جزيرة ابن عمر [جزيرة بوتان]، وإربل، وسِنجار، والخابور، ونصيبين [متاخمة للقامشلي شمالاً]، ودارا [بين نصيبين وماردين]، وبلاد الهكَّارية، وبنى قلعة العمادية، وملك من ديار بكر طَنْزَة، وإسْعَرْد [سِيرت]، ومدينة المعدن، وحيزان [لعلها خيزان]، وحائي [لعلها: هاني بين موش وملطية]، وعانة، وغيرها، واستولى على قلاع الحميدية، وولاياتهم، من العَقْر، وقلعة شُوش “.

بلى، إن هذه الجغرافيا الشاسعة كردية، ما عدا عانة، فهي واقعة في غربي العراق، وفي هذه الجغرافيا أسس زنكي دولته التركمانية، ولولا سيطرته على الجغرافيا الكردية هناك لما استطاع الانطلاق غرباً نحو بلاد الشام، قال أبو شامة في (عيون الروضتين في أخبار الدولتين، ق 1، ص 185 – 186): ” وعبر الفرات، فملك مَنْبِج، وحلب، وحماة، وحمص، وغيرها، وحاصر دمشق، …“.

وأما كون الدولة الزنكية نهضت بموارد كردية فتلك حقيقة تؤكدها الجغرافيا نفسها، فموارد الدول- سواء أكانت موارد زراعية أم صناعية أم تجارية- مستمدة في الأصل من الأرض التي تحكمها، ومن السكان القاطنين فيها.

وأما أن الدولة الزنكية كانت تركمانية، لكن بقدرات حربية تركمانية وكردية، فهذه حقيقة يعرفها كل من يتتبّع تفاصيل المعارك التي كان الزنكيون يخوضونها، فبعد أن سيطر زنكي على الأرض الكردية كان من الطبيعي أن يوظف قدرات القبائل الكردية في مشروعه التوسعي، وفي حروبه ضد الفرنج وغيرهم.

وبانضمام الأسرة الأيوبية إلى زنكي كسب الزنكيون قدرات قتالية كردية فعّالة جداً، فالأخوان نجم الدين أيوب وأسد الدين شيرگوه لم يكونا شخصين عاديين، وإنما كانا ينتميان إلى أسرة عريقة في الميادين الإدارية، وتمتاز بقدرات وخبرات حربية متقدمة وفق معايير ذلك العصر، وكانا يمتازان بالبراعة في إدارة المعارك، وبالبسالة في ميادين القتال، هذا عدا أنهما لم يكونا شخصين اثنين، وإنما كانا قادرين على حشد المقاتلين المتمرسين من أبناء قبيلتهم الرَّوادية الكبيرة والواسعة الانتشار، إضافة إلى قدرتهم على تجنيد المقاتلين من القبائل الكردية الأخرى.

في هذه الأجواء الإقليمية ولد العادل.

وكان العنصر الفاعل فيها، بل صار من يرسم سياساتها.

فماذا عن نشأته؟

نشأة العادل

أما اسمه فهو محمد بن أيوب بن شاذي (شادي) بن مروان.

وأما كنيته فهي أبو بكر.

وأما لقبه الأشهر فهو العادل سيف الدين.

وهو أخو السلطان صلاح الدين الأيوبي.

وثمة اختلاف في الأخبار الدائرة حول تاريخ ولادته ومكان الولادة، فذكر ابن خلّكان (وفيات الأعيان، 5/78) أنه ولد في دمشق سنة (540 هـ) خمسمئة وأربعين هجرية، أو في سنة (538 هـ) خمسمئة وثمان وثلاثين هجرية، في حين ذكر ابن تَغْري بَرْدي (النجوم الزاهرة، 6/161) أنه ولد في بعلبك سنة (534 هـ) خمسمئة وأربع وثلاثين هجرية، وأنه أصغر من صلاح الدين بسنتين، وأورد ابن تغري بردي أيضاً التاريخين اللذين ذكرهما ابن خلّكان، أقصد سنة (538 هـ)، وسنة (540 هـ)، وذكر أن العادل عاش (76 ) سنة، وقد اعتمد خير الدين الزِّركلي في (الأعلام، 6/47) تاريخ (540 هـ)، وهذا ما اعتمدناه أيضاً؛ إذ يبدو أنه الأرجح.

وأمضى محمد طفولته وصباه في وقت كانت فيه الدولة الزنكية تصبح أشد قوة، وأكثر اتساعاً؛ إذ هيمنت على سوريا من الشمال بالسيطرة على حلب، وامتدت إلى الجنوب بالسيطرة على دمشق، وانتقلت القيادة الزنكية إلى دمشق في عهد نور الدين زنكي، لتتاخم المواقع الفرنجية على امتداد الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، من أنطاكيا شمالاً إلى العريش جنوباً، إضافة إلى المناطق السورية المتاخمة لمنطقة حمص من الغرب، وإضافة إلى لبنان وفلسطين والأردنّ، وهذا يعني أن الدولة الزنكية أصبحت، على الصعيد الجيوسياسي، مرشحة، إلى جانب الدولة الفاطمية في مصر، لمواجهة القوات الفرنجية، ومن ورائها أهم دول أوربا.

وأمضى محمد شبابه في وقت كان فيه شأن أسرته الأيوبية يرتفع شيئاً فشيئاً، فقد أفلح الأخوان أيوب وشيرگوه في ضم دمشق وجنوبي سوريا إلى الدولة الزنكية، وكان ذلك العمل كسباً إستراتيجياًً في الغاية من الأهمية بالنسبة إلى نور الدين زنكي، حتى إنه نقل مركز قيادته من حلب إلى دمشق، واتخذها قاعدة لمواجهة الفرنج ومقارعتهم، ونتيجة لذلك الإنجاز منح نور الدين كلاً من الأخوين إقطاعات واسعة، وصلاحيات قيادية متميّزة، قال أبو شامة في (عيون الروضتين، 1/264):

” وصارا عنده في أعلى المنازل، لاسيما نجم الدين، فإنّ جميع الأمراء كانوا لا يقعدون عند نور الدين إلا أن يأمرهم، أو أحدهم بذلك، إلا نجم الدين، فإنه كان إذا دخل قعد من غير أن يؤمر بذلك “.

ولا ريب في أن الفتى محمداً تلقّى، بصحبة أخيه صلاح الدين، وبرعاية والده أيوب وعمه شيرگوه، دروس القتال، وتعلّم مهارات الفروسية، ولا ريب في أنه تلقى أيضاً قسطاً وافياً من العلم، كما كان شأن معظم أبناء الفئات القيادية حينذاك، إذ تفصح سيرته عن أنه كان رجلاً مثقّفاً، يميل إلى مجالسة العلماء كما سنرى.

الرجل الثاني

كان نجم الدين أيوب إدارياً قديراً، كما كان عسكرياً متمرساً، ولا أحسب أن أباً مثله يترك أبناءه للهو والدعة، ولا سيما في عصر كانت المغالبة فيه هي التي تصنع مستقبل الأفراد والجماعات، والأرجح أن الوالد كان يصطحب ولده سيف الدين محمد معه للمشاركة في الحروب، وما كان أكثرها بين نور الدين زنكي والفرنج! والأرجح أن سيف الدين كان يرافق أخاه صلاح الدين في مثل هذه الأحوال، لكنه كان في مقتبل العمر، ولم يكن حينذاك من القادة البارزين، مثل والده، ومثل عمه شيرگوه.

أقول هذا لأن أول ظهور لسيف لدين محمد، حسبما ذكر ابن خلّكان، كان في حملة شيرگوه على مصر، ويبدو أنها كانت الحملة الثالثة سنة (564 هـ/1168 م)، وكان عمره على الأرجح حوالي الرابعة والعشرين، ففي تلك السنة وصل الفتى سيف الدين محمد إلى مصر بصحبة أخيه صلاح الدين وعمه أسد الدين شيرگوه، وبطبيعة الحال لم يذهب إلى مصر للتنزه على شاطئ النيل، أو لرؤية الأهرامات، وإنما ذهب للمشاركة في مقارعة الفرنج، وحماية مصر من التهديد بالاحتلال.

ومرة أخرى لا نرى للفتى محمد ذكراً في مصر كذكر أخيه صلاح الدين، لكن لا ريب في أنه كان مشاركاً في الحروب التي خاضها شيرگوه هناك ضد الفرنج، وليس من المستبعد أن يكون شأنه قد ارتفع بعد أن أصبح عمه شيرگوه وزيراً للدولة الفاطمية في مصر، وأيضاً بعد أن حلّ صلاح الدين في منصب الوزارة بعد وفاة شيرگوه، ثم قيام صلاح الدين بإلغاء الخلافة الفاطمية، بطلب من الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله، وبأمر من نور الدين زنكي، وضم مصر إلى الدولة الزنكية.

أما علوّ شأن الفتى سيف الدين محمد في عهد أخيه السلطان صلاح الدين فذلك أمر أكّده كل من تناول سيرته، وتفيد الأخبار الواردة حول إنجازات صلاح الدين أن العادل كان الرجل الثاني في الدولة، وإليكم بعض الشواهد.

- في سنة (570 هـ) ظهر التمرد على حكم صلاح الدين في أسوان (في صعيد مصر)، واجتمع خلق كثير من السودان لإعادة الدولة الفاطمية، ” فسيّر صلاح الدين إليهم جيشاً كثيفاً، وجعل مقدّمه أخاه العادل “، فحاربهم فكسروه، ثم استقرت له الأمور. انظر (ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 6/24).

- ولما ملك صلاح الدين مصر كان ينوب عنه في حال غيبته في الشام، ويستدعي منه الأموال للإنفاق على الجند وغيرهم. انظر (ابن خلكان: وفيات الأعيان، 5/75).

- في سنة (572 هـ) خمسمئة واثنتين وسبعين هجرية قاد مقدّم السودان ثورة في صعيد مصر، ومعه مئة ألف أسود، لإعادة الدولة الفاطمية، فخرج إليه صلاح الدين ومعه العادل، وأبو الهيجاء الهكّاري، وعزّ الدين مُوسَك، وقُتل مقدّم السودان وأكثر من معه. انظر (ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 6/78).

- بعد أن ملك الفرنج عكّا أبقى صلاح الدين أخاه العادل في قبالة الإفرنج، وذهب لتخريب عسقلان خوفاً من سقوطها في يد الفرنج وهي عامرة، فينقطع طريق مصر. انظر (ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 6/46).

- في سنة (578 هـ/1182 م) كان صلاح الدين في بلاد الشام، يهاجم الفرنج ويضيّق الخناق عليهم، فأقدم الأمير الفرنسي رينو دى شاتيون ( البرنس أرناط)، حاكم الكَرك في جنوبي الأردنّ، على تنفيذ مخطط غزو الحجاز عبر البحر الأحمر، فأمر صلاح الدين أخاه العادل- وكان نائبه في مصر- بالتصدي للغزو، فأعدّ العادل أسطولاً قوياً، بقيادة الحاجب حسام الدين لؤلؤ، وألحق الفشل بالغزاة الفرنج في أرض الحجاز. انظر (المقريزي: السلوك، ج1، ق1، ص 102 – 103).

- وصل الخبر إلى العادل أن الفرنج يسعون في الصلح، وبسبب ضجر الناس والعساكر من القتال، وكثرة الديون، وافق صلاح الدين، وفوّض الأمر إلى العادل، فقام العادل بالمهمة، وأصبح يعرف عند الفرنج بلقب Saphadin، بل إنه أقام صداقة وطيدة مع الملك الإنكليزي ريتشارد قلب الأسد، وكان ريتشارد أكثر ملوك أوربا بسالة، وأشدّهم بأساً، وكان من ثَمّ أشدّهم خطراً، وأُعجب ريتشارد بالعادل، حتى إنه اقترح على صلاح الدين أن يتزوّج- أي العادل- من أخته جان Jean تأكيداً للود بين الفريقين، لكن ريتشارد اعتذر بعدئذ تحت تأثير رجال الكنيسة. انظر (ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 6/47، 161)، و(عبد المنعم ماجد: الدولة الأيوبية، ص 115).

وجملة القول أن صلاح الدين كان كثير الاعتماد على أخيه العادل، ولا سيما في المواقف الصعبة، وقال ابن تغري بردي (النجوم الزاهرة، 6/162) في ذلك: ” وكان صلاح الدين يعوّل عليه كثيراً، واستنابه بمصر مدة “. وصحيح أن جملة (استنابه بمصر مدة) هي كلمات ثلاث، لكنها تعني الكثير؛ إذ المعروف أن صلاح الدين ظل يحارب الفرنج على الجبهة الشمالية (بلاد الشام)، وهناك كانت أشد حروبه ضراوة، لكن مصر كانت الاحتياطي الإستراتيجي له، أو ما يسمّى في عصرنا بمصطلح (الدعم اللوجستي)، فالحروب بحاجة إلى الأسلحة والعتاد والأموال، وكانت مصر هي التي ترفد جيش صلاح الدين بهذه الحاجات المهمة، وقيام صلاح الدين بتعيين أخيه العادل نائباً عنه في مصر دليل على ثقته المطلقة به.

وقد ولّى صلاح الدين أخاه العادل على مواقع أخرى مهمة على الصعيد الإستراتيجي حينذاك، منها مدينة حلب، وقلعة الكَرَك في الأردن، وقبيل وفاة صلاح الدين كان العادل والياً على الجزيرة، والرُّها، وسُمَيْساط، والرقّة، وقلعة جَعْبَر، وديار بكر، ومَيّافارقين، وكان له في بلاد الشام الكَرَك والشُّوبَك. انظر (ابن خلكان: وفيات الأعيان، 5/75)، و(ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 6/121).

وكان العادل على الدوام مخلصاً لأخيه صلاح الدين، يقف إلى جانبه بعقله الراجح، وبسيفه وحنكته الحربية، ويقول ابن تغري بردي (النجوم الزاهرة، 6/167) في ذلك: ” وكان العادل يواظب على خدمة أخيه صلاح الدين، يكون أول داخل وآخر خارج، وبهذا جلبه، وكان يشاوره في أمور الدولة لِما جرّب من نفوذ رأيه “.

ألقاب.. وتساؤلات !

ولئلا تختلط علينا الأمور دعونا نقف عند بعض الألقاب القديمة.

فلقب (الخليفة) معروف، وكان خاصاً بالعرب من قريش، ومنهم كان الخلفاء الراشدون الأربعة، والخلفاء الأمويون في دمشق والأندلس، والخليفة عبد الله بن الزبير، ولا أدري لماذا لا يذكره المؤرخون في عصرنا ضمن عهود الخلفاء؟! علماً بأن خلافته دامت سبع سنين على أقل تقدير، وشملت شبه الجزيرة العربية، والعراق، وبلاد فارس، ومن قريش أيضاً كان خلفاء بني العباس، والخلفاء الفاطميون.

أما لقب (ملك) فقد استُحدِث في العهد البُوَيهي، وهم أول من حمل هذا اللقب، ومنهم الملك معزّ الدولة والملك عَضُد الدولة، ومع سيطرة السلاجقة على بغداد منحهم خلفاء بني العباس لقب (سلطان)، وهو فوق لقب (ملك)، ودون لقب (خليفة)، أما لقب (أمير) فكان يُطلق على القادة والضباط الكبار، وبناء على هذه التراتبية اللقبية كان صلاح الدين يحمل لقب (سلطان) في حين كان أولاده وإخوته يحملون لقب (ملك).

ومعروف أن دولة صلاح الدين كانت واسعة الأرجاء، وكان نفوذها يشمل معظم مناطق كردستان جنوباً وشمالاً وغرباً، إضافة إلى بلاد الشام (سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين) ومصر وما يتاخمها من السودان جنوباً، ومن ليبيا غرباً، كما كان نفوذها يشمل الحجاز (مكة والمدينة) واليمن.

وكان صلاح الدين قد ولّى أولاده الكبار، وبعض إخوته وأبناء إخوته، على أرجاء الدولة، فكان ولده الملك الأفضل علي، وهو أكبر أبنائه، والياً على دمشق وما يتبعها من جنوبي بلاد الشام، وكان ولده الملك العزيز عثمان والياً على مصر وما يجاورها من السودان وليبيا، وكان ولده الملك الظاهر غازي والياً على حلب وشمالي سوريا عامة، وكان أخوه الملك العادل والياً على الجزيرة وكردستان كما مر، وكان أخوه الملك ظهير الدين طُغْتِكين والياً على اليمن، إضافة إلى أنه كان قد ولّى عدداً من أبناء إخوته وأبناء عمه شيرگوه على المدن والقلاع الهامة في بلاد الشام، مثل حمص وحماه وبعلبك.

ويلاحظ أن صلاح الدين كان قد أوكل أمر أهم أقسام دولته (مصر والشام) إلى أولاده، وعندما مرض ودنت وفاته كان في دمشق، وكان ولده الملك الأفضل هو الموجود إلى جانبه، لكن صلاح الدين لم يقم بتعيين وليّ عهده، ولم يعيّن ولده الأفضل- مثلاً- سلطاناً بعده باعتباره أكبر أولاده.

ترى لماذا فعل صلاح الدين ذلك؟!

أما كان جديراً به أن يعيّن وليّ عهده، ويضمن استقرار دولته؟

أما كان جديراً به أن يلزم سائر أفراد الأسرة الحاكمة بطاعة ولي العهد بعده؟

أما كان عليه أن يأخذ عليهم العهود والمواثيق، لئلا تتفرق الكلمة؟

ترى هل حملته تقواه على أن يترك الأمر شورى بين ورثته على الأقل، فيحسمونه، ولا يتحمّل المسؤولية عن أعمالهم وهو في العالم الآخر؟

أم أن صلاح الدين كان يحسن الظن بأولاده، ويثق بالقاعدة الاجتماعية الكردية والشرق متوسطية عامة؛ أقصد حلول الابن الأكبر محل الوالد في حال غيابه أو في حال وفاته، وكان لا يشك في أن أبناءه سيأخذون بتلك القاعدة، وسينضوون جميعاً تحت لواء أخيهم الكبير الملك الأفضل؟ ولا سيما أن الفرنج كانوا يستجمعون قواهم في فلسطين ثانية، وكانوا قد استردّوا عكّا، وكانوا يستعدون بقوة لاسترداد القدس وسواها من البلاد التي حررها صلاح الدين.

أم أن صلاح الدين هو نفسه من تربّوا على ثقافة (المغالبة)، وكان قد تخرّج في عصر كان يعدّ مدرسة نموذجية للتدرّب على فن (المغالبة)، فترك الأمر مباحاً بين ورثته، يقيناً منه بأن الأصلح (الأقوى) هو الذي سيكون جديراً بالسلطنة، وهو الذي سيفرض نفسه على الآخرين أقارب كانوا أم أباعد؟!

إننا لا نملك إجابات شافية عن هذه التساؤلات.

ولم نجد عند المهتمين بسيرة صلاح الدين اهتماماً بهذا الأمر.

على أننا نميل إلى الأخذ بأن صلاح الدين كان قد وضع ثقته بفعّالية القاعدة الاجتماعية الشرق متوسطية؛ أقصد حلول الابن الأكبر محل الأب في زعامة الأسرة وقيادتها، ولا سيما أن هذه القاعدة كانت وما زالت راسخة في المجتمع الكردي الريفي والقبلي، وهي قاعدة صارمة عند كل من يحتفظ بأصالة القيم الكردية، وعند كل من تشرّب الثقافة الشعبية الكردية، ولا يخرج عليها إلا كل من خسر تلك الأصالة، ووقع في أسر الثقافات الغريبة عن المجتمع الكردي.

صراعات خطيرة!

والمهم أن صلاح الدين غادر الحياة الدنيا بهدوء، لكنه أورث أبناءه كثيراً من المنافسات والمشكلات، وكانت تلك المنافسات والمشكلات تتحوّل إلى خصومات وصراعات، وكانت بطانة كل ولد من أولاده تصب الزيت على النار، كما يقول المثل، وتعمل جاهدة لإلحاق الهزيمة ببطانة الابن الآخر، والفوز من ثم بالمناصب والسلطة والثروات.

بلى، توفي صلاح الدين سنة (589 هـ) خمسمئة وتسع وثمانين هجرية، وكان له من الأبناء سبعة عشر ذكراً، وابنة واحدة صغيرة، وكانت دولته الواسعة الأرجاء مقسّمة ضمناً إلى شبه فديراليات، لكل حاكم أن يتخذ من القرارات والإجراءات الداخلية وفق ما يتناسب مع منطقة نفوذه، لكن الجميع ينضوون تحت لواء (الدولة الأيوبية)، ومع ذلك فقد عدّ الملك الأفضل نفسه السلطان بعد أبيه، باعتباره الأكبر بين إخوته، وباعتباره أيضاً حاكم دمشق، قلعة المواجهة مع الجبهة الفرنجية الحامية، وربما باعتباره أيضاً كان الأكثر قرباً من أبيه خلال الحروب ضد الفرنج، وكان الأكثر مشاركة في إدارة تلك الحروب.

وأقرّ معظم أبناء صلاح الدين ضمناً بسلطة الملك الأفضل، وحاول الأفضل الحصول على موافقة الخليفة العباسي الناصر لدين الله في بغداد كما كانت العادة حينذاك، فأرسل إلى دار الخلافة وفداً برئاسة القاضي ضياء الدين القاسم بن يحيى الشهرزوري، ” ومعه عُدد والده وملابسه وخيله، وهدية نفيسة “؛ حسبما ذكر المقريزي (السلوك، ج1، ق1، ص 142)، وكأنما كان الأفضل يقول للخليفة ضمناً: لقد ائتمنني والدي على ما هو خاص به، فأنا الأجدر بأن أرث السلطنة أيضاً.

إلا أن الأمور لم تسر كما أرادها الملك الأفضل، فقد نافسه أخوه الملك العزيز في مصر، قال المقريزي (السلوك، ج1، ق1، ص 142):

” ومات أبوه بدمشق وهو على سلطنة ديار مصر، مقيم بالقاهرة، وعنده جلّ العساكر والأمراء من الأسدية والصلاحية والأكراد، فلما بلغه موت أبيه جلس للعزاء، وأخذ بالحزم، وقرر أمور دولته، وخلع على الأمراء وأرباب الدولة بعد انقضاء العزاء “.

إن هذه التدابير توحي بأن الملك العزيز عدّ نفسه سلطاناً في مصر، ولم يقرّ للأفضل بالتبعية، بل للباحث المتأمل – وهو يقارن بين شخصية كل من الأفضل والعزيز- أن يخرج بالنتيجة الآتية:

كان الملك العزيز متصفاً بالحزم والعزم، متفوقاً على الأفضل في مباشرة الأمور ، وحسن التدبير، وفي كيفية التعامل مع الرعية من الخاصة والعامة، وكان أكثر فطنة من الأفضل في استقطاب مراكز القوى من كبار الأمراء والضباط، وعلى الجملة كان يحظى بخصال قيادية لم تكن متوافرة في الأفضل، ثم لا ننس أنه كان الحاكم في المقر الأساسي للدولة الأيوبية؛ أقصد مصر بمواردها وكثافة سكانها، وبموقعها الإستراتيجي.

وها هنا لا بد من وقفة أخرى عند مسألة ولاية العهد.

فصلاح الدين لم يكن بالسلطان الذي يرضى بترك الأمور بعده فوضى، كيف وهو الحاكم الذكي، والقائد الخبير بقراءة الآخرين، واكتشاف معادن الرجال؟! ولا ريب في أنه كان خبيراً بشخصية كل من ولديه الأفضل والعزيز، ولعل ثقته بمزايا العزيز القيادية هي التي جعلته يعهد إليه بحكم مصر؛ الجناح الأكثر أهمية في دولته، وكان يوكل تلك المهمة، قبل أن يكبر أولاده، إلى أخيه الملك العادل.

ويتراءى لي أن صلاح الدين لم يحسم مسألة تعيين ولي العهد قبيل وفاته، ليس غفلة ولا إهمالاً، وإنما لأنه كان حائراً بين معيارين من معايير تعيين ولي العهد:

– الأول هو المعيار الخاص بالثقافة الشرق متوسطية، وقيم المجتمع الكردي، أقصد حلول الابن الأكبر، بشكل عفوي، محل الوالد في حال الغياب أو الوفاة، وبناء على هذا المعيار يكون الأفضل هو الجدير بالحكم بعده.

– والثاني هو معيار الواقعية السياسية، فصحيح أن الأفضل هو الأكبر سناً، لكن العزيز يتفوق عليه في القدرات القيادية، وهو الأقدر على إدارة شؤون تلك الدولة الشاسعة، والممتدة ضمن قارتين (آسيا وإفريقيا)، والتي تضم شعوباً من قوميات وأديان ومذاهب شتى، إضافة إلى أنها تواجه في الغرب أعداء شرسين وأقوياء هم الفرنج، وتواجه في الشمال والشرق منافسين خطرين؛ هم سلاجقة الروم، والأراتقة، وبقايا الزنكيين، ولو أخذ صلاح الدين بالواقعية السياسية، والحرص على مستقبل الدولة الأيوبية، لقرر أن يكون ابنه الملك العزيز هو السلطان بعده.

وأحسب أن هذه المعضلة أرّقت صلاح الدين طويلاً.

وأحسب أيضاً أنه فارق الحياة دون أن يجد لها حلاً يطمئن إليه قلبه.

فلسفة المغالبة

وقد توجّس الملك الأفضل خيفة من التدابير التي اتخذها أخوه الملك العزيز في مصر، فحشد من حوله دعم ملوك بني أيوب له، ومن بينهم عمه العادل، وأراد في الوقت نفسه أن يقطع الطريق على العزيز، من خلال الفوز باعتراف الخليفة العباسي، ولم نجد ذكراً لنتيجة مساعي الوفد الذاهب إلى بغداد، والأرجح أن الأفضل لم يفز باعتراف صريح، وكان الخليفة الناصر- وهو من دهاة خلفاء بني العباس- أذكى من أن يمنح الاعتراف الصريح للأفضل؛ وهو يعرف أن العزيز ينافسه على السلطنة.

على أن سياسات الأفضل جرّت عليه المصائب، فقد اتخذ الأديب الناقد ضياء الدين ابن الأثير، صاحب كتاب (المثل السائر)، وزيراً له، ” وفوّض إليه أموره كلها، فحسّن له إبعاد أمراء أبيه، وأكابر أصحابه، وأن يستجدّ أمراء غيرهم “، ففارقه كبار الأمراء، ” وكانوا عظماء الدولة، فصاروا إلى الملك العزيز بالقاهرة، فأكرمهم “، وتبعهم القاضي الفاضل، المهندس الإداري الأول في عهد صلاح الدين، ” ولحق بالقاهرة، فخرج العزيز إلى لقائه، وأجلّ قدومه، وأكرمه “. انظر (المقريزي: السلوك، ج1، ق1، ص 143).

وكان الملك العادل يصلح بين الأخوين العزيز والأفضل، ويحاول لمّ شمل الأسرة الأيوبية، وحينما توجّه الملك العزيز إلى بلاد الشام، لإزاحة أخيه الأفضل، هبّ معظم أمراء بني أيوب لمساعدة الأفضل، واستعان الأفضل بالعادل، فنصح العادل الملك العزيز بالعودة قائلاً له: ” لا تخرب البيت، وتدخل عليها الآفة، والعدو وراءنا من كل جانب “. فرجع العزيز إلى مصر. انظر (ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 6/121 – 122).

وقرر الملك الأفضل أكثر من مرة أن يتنازل عن السلطنة لأخيه الملك العزيز، لكن وزيره ابن الأثير كان يشير عليه بغير ذلك، ويدفعه إلى المواجهة والمخاصمة، وظلت أزمة الانفراد بالسلطنة قائمة بين الأخوين، وفي البداية حاول العادل إزالة أسباب الخلاف، لكن يبدو أن نزعة (المغالبة) غلبته، ورأى أنه الأجدر بأن يكون السلطان، فهو الذي شارك أخاه صلاح الدين في تأسيس هذه الدولة، وفي تحقيق الانتصارات المدوية، وهو صاحب باع طويل في الإدارة والقيادة، فلماذا يدع الأمر بين أيدي أولاد إخوته المتخاصمين؟

وبعد مناورات عديدة، والوقوف تارة إلى جانب الأفضل، وأخرى إلى جانب العزيز، أصبح الملك العادل هو السلطان غير المتوّج، إليه يحتكم الإخوة المتخاصمون، وبه يلوذ من يصبح في الموقف الأضعف.

وفي سنة (592 هـ) خمسمئة واثنتين وتسعين هجرية كان العادل قد عقد سراً صفقة سياسية مع الملك العزيز، مفادها أن يساعد العزيز على إزاحة الأفضل، والسيطرة على دمشق، ويكون الثمن تعيينه نائباً للعزيز في مصر، وكان العادل أكثر الناس معرفة بأهمية مصر على الصعيد الإقليمي، فمن يسيطر عليها هو المنتصر في لعبة (المغالبة)، لكن ” لما ملك العزيز دمشق، وأخرج أخاه الأفضل منها، انكشفت له مستورات مكائد عمه، فندم على ما قرّره معه، وبعث إلى أخيه الأفضل سراً يعتذر إليه ” (المقريزي: السلوك، ج1، ق1، ص 164 – 165)، إلا أن الأفضل كان قد فقد الثقة بأخيه العزيز، وذهبت محاولات العزيز أدراج الرياح، فعاد إلى مصر، وأصبحت دمشق تابعة له اسماً، لكنها كانت تحت سلطة العادل في الحقيقة.

جيوبوليتيك

ومعروف أن الموقع الجيوبوليتيكي لمنطقة ما يفرض على الحاكم، في أحيان كثيرة، القيام بمهامّ وأدوار معيّنة، وباجتماع الجيوبوليتيك مع تطلعات قائد طموح تصبح المهمات أكثر إلحاحاً وحدّة، وهذا الذي حدث للعادل، فبعد أن صار سيّد جنوبي سوريا، بات لزاماً عليه أن يدخل في مواجهات مع الفرنجة المتاخمين لبلاده غرباً في لبنان، وجنوباً في فلسطين.

وقام العادل في سنة (593 هـ) خمسمئة وثلاث وتسعين هجرية بمهاجمة يافا، وفتحها عَنوة، ثم توجّه إلى صيدا وبيروت فأخربهما، لكن الفرنج استجمعوا قواهم، وجاءهم المدد من أوربا، فهاجموا قلعة بيروت سنة (594 هـ) خمسمئة وأربع وتسعين هجرية، وسيطروا عليها، وهاجموا أطراف القدس، وأسروا وغنموا كثيراً، فاستنجد العادل بالعزيز في مصر، فأنجده العزيز بجيش، ثم سار إليه بنفسه ومعه العساكر لقتال الفرنج، ودارت معارك حامية بين الجانبين الأيوبي والفرنجي، كان النصر فيها للجانب الأيوبي، مما اضطر الفرنج إلى عقد هدنة مدتها ثلاث سنوات، وعاد العزيز إلى مصر، والعادل إلى دمشق. انظر (المقريزي: السلوك، ج1، ق1،171 ص- 172).

ومر أن العادل كان الحاكم في الجزيرة وكردستان، وبعد تحقيق الانتصارات على الفرنج، وتعزيز موقفه جنوباً، التفت إلى منطقة نفوذه شرقاً، فحاصر ماردين، وسيطر على أطرافها، وكانت في أيدي الأسرة الأُرتقية التركمانية، كما أنه قاتل جند المواصلة، والأرجح أنهم كانوا بقيادة بقايا الزنكيين.

السلطان!

وفي سنة (595 هـ) خمسمئة وخمس وتسعين هجرية توفي السلطان العزيز في مصر، وكان عمره سبعاً وعشرين سنة، وحلّ محلّه في السلطنة ابنه محمد، ولقبه المنصور، وهو صبي عمره تسع سنوات، واتفق كبار القادة على أن يكون عمه الملك الأفضل وصياً عليه، وسيطر الأفضل على مقاليد الأمور في مصر، واتفق مع أخيه الملك الظاهر صاحب حلب على انتزاع دمشق وجنوبي سوريا من يدي عمهما العادل، وحاصرا دمشق.

لكن العادل، وهو الرجل الخبير بإدارة المعارك، سياسية كانت أم حربية، أفلح في زرع الشقاق بين الأخوين، وعاد الأفضل إلى مصر، لكن العادل لحقه إلى هناك، واستمال إليه كبار القادة بالأموال، وكان سوء تدبير الأفضل خير معين للعادل في تحقيق النصر، ودخل العادل القاهرة سنة (596 هـ) خمسمئة وست وتسعين هجرية، ونصب نفسه وصياً على السلطان المنصور ابن العزيز.

وسرعان ما قام العادل بالانقلاب، إذ أحضر الأمراء وكبار القادة، وقال لهم:

” إنه قبيح بي أن أكون أتابك صبي، مع الشيخوخة والتقدم، والمُلك ليس بالإرث، إنما هو لمن غلب، وإنه كان يجب أن أكون بعد أخي الملك الناصر صلاح لدين، غير أني تركت ذلك إكراماً لأخي، ورعاية لحقه، فلما كان من الاختلاف ما قد علمتم، خفت أن يخرج المُلك عن يدي ويد أولاد أخي، فسستُ الأمر إلى آخره، فما رأيت الحال ينصلح إلا بقيامي فيه، ونهوضي بأعبائه، فلما ملكتُ هذه البلاد، وطّنت نفسي على أتابكية [وصاية] هذا الصبي، حتى يبلغ أشدّه، فرأيت العصبيات باقية، والفتن غير زائلة، فلم آمن أن يطرأ عليّ ما طرأ على الملك الفضل، ولا آمن أن يجتمع جماعة ويطلبون إقامة إنسان آخر، وما يُعلم ما يكون عاقبة ذلك؛ والرأي أن يمضي هذا الصبي إلى الكّتّاب، وأقيم له من يؤدّبه ويعلّمه، فإذا تأهّل وبلغ أشده نظرت في أمره، وقمت مصالحه “.

ووقفت فرقة الأسدية (مماليك أسد الدين شيرگوه) إلى جانب العادل في انقلابه ذاك، ويبدو أنها كانت الأقوى والأكثر نفوذاً، فلم ير الآخرون بداً من موافقته، فحلفوا له، وخلعوا المنصور.

وهكذا انفرد العادل بالسلطنة في نهاية الأمر، وأقيمت الخطبة له في مصر والشام وحرّان والرُّها وميّافارقين، وضُربت السكّة (النقود) باسمه، وكان ذكر الاسم في الخطبة وفي السكة من علامات السلطة قديماً، واستدعى ابنه الملك الكامل من كردستان، ونصبه نائباً عنه في مصر، وجعله وليّ عهده، وحلف له الأمراء، ولا ريب في أن نزاعات أولاد صلاح الدين هي التي حملته على اتخاذ هذه الخطوة.

والسلطان العادل خرّيج ثقافة (المغالبة)، كما أنه رجل فن (المغالبة)، ويعلم أن ثمة من لم يقر له بالحاكمية إلا اضطراراً، وأن هؤلاء قد يكيدون له، ويشكّلون مركز خطر عليه، متذرّعين بحقوق المنصور في السلطنة، لذا لم يكتف بتنحية المنصور جانباً، وإنما أخرجه، ومعه والدته وإخوته، من مصر، ووجّههم بعيداً إلى الرُّها، وفرض عليهم الإقامة الجبرية هناك.

وحدة الكلمة

ونشبت النزاعات ثانية بين السلطان العادل من ناحية، والأخوين الملك الأفضل والملك الظاهر من ناحية أخر، وبعد مناوشات ومواجهات حامية داخل البيت الأيوبي، اصطلح الجميع، سنة (598 هـ) خمسمئة وثمان وتسعين هجرية، على أن يكون للعادل مصر ودمشق، والسواحل وبيت المقدس، وجميع ما كان تحت سلطته في الجزيرة وكردستان، وأن يكون للملك الظاهر حلب وما معها، وللملك الأفضل سُمَيْساط وتوابعها، وتكون كل من حماة وتوابعها، وحمص وتوابعها، وبعلبك وتوابعها، لملوك آخرين من الأسرة الأيوبية، على أن يكون الملك العادل سلطان البلاد جميعها، وأقسم الجميع على ذلك. انظر (المقريزي: السلوك، ج1، ق1، ص 186- 191).

وفي السنة نفسها نصب العادل ابنه الملك الأشرف مظفّر الدين موسى على بلاد الجزيرة، فتسلّم حرّان والرُّها وما معهما، ونصب ابنه الملك الأوحد أيوب على ميّافارقين، ونصب ابنه الملك الحافظ نور الدين على قلعة جَعْبَر، ونصب ابنه الملك المعظّم عيسى على دمشق، ضامناً بذلك أن البلاد كلها تقع تحت سلطته المباشرة. انظر (المقريزي: السلوك، ج1، ق1، ص 192).

ولم تقتصر سلطة العادل على هذه البلاد، وإنما استولى ولده الملك الأوحد أيوب، حاكم ميّافارقين، على خِلاط وبلاد أرمينية سنة ( 604 هـ) ستمئة وأربع هجرية، فاتّسعت مملكته، كما أنه بسط سلطته على اليمن في سنة (612 هـ) ستمئة واثنتي عشرة هجرية، وسيّر إليها حفيده الملك المسعود صلاح الدين أبا المظفّر يوسف، المعروف بأطسيس (أتْسِيز) ابن الملك الكامل. وهكذا امتدت الدولة الأيوبية في عهد العادل من بلاد الكرج (جورجيا) إلى هَمَذان في جنوبي كردستان، وضمت الجزيرة، والشام، ومصر، والحجاز، ومكة والمدينة، واليمن إلى حضرموت. انظر (وفيات الأعيان، 5/76)، و(ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 6/169).

ولما ضم العادل إقليم أرمينيا إلى دولته أرسل وفداً إلى بغداد يطلب التقليد من الخليفة العباسي الناصر لدين الله، فسيّر إليه الخليفة الخُلعة وكانت مؤلفة من ” جبّة سوداء بطراز ذهب، وعمامة سوداء بطراز ذهب، وطوق ذهب فيه جوهر، وقُلّد سيفاً محلّى جميع قِرابه بالذهب، وحصانٌ أشهب بمركب ذهب، وعلم أسود مكتوب فيه بالبياض ألقاب الناصر لدين الله “. وكان رسول الخليفة إلى العادل هو الشيخ شهاب الدين أبا حفص عمر بن محمد السّهْرَوَرْدي، ومُنح العادل لقب شاهنشاه ملك الملوك خليل أمير المؤمنين. انظر (ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 6/165 – 166).

مقارعة الفرنج

في ذلك الوقت ما كان الفرنج قد أخلدوا إلى الهدوء، وإنما كانوا يحاولون استعادة البلاد التي خسروها في حروبهم السابقة، وكان العادل يتصدّى لهم بالقوة العسكرية تارة، ويعمد إلى التفاوض معهم مرات أخرى، وكان أميل إلى حل الخلافات معهم بالطرق الدبلوماسية الهادئة، وعقد الهدنة تلو الهدنة معهم، على أنه اهتم في الوقت نفسه ببناء القلاع، وإقامة التحصينات الدفاعية.

وشهد شرقي المتوسط في عهد السلطان العادل أخطارا خارجية عديدة.

ففي سنة (605 هـ) ستمئة وخمس هجرية هاجم ملك الكُرْج (جورجيا) مدينة خِلاط، فنهبها وأسر كثيراً من أهلها، فتوجّه إليه السلطان العادل سنة (606 هـ) ستمئة وست هجرية، ومعه معظم ملوك بني أيوب بقواتهم، وأسر ملك الكرج، ففدى نفسه بمئة ألف دينار، وبخمسة آلاف أسير.

هذا في الشرق.

وفي الغرب كانت الجبهة حامية مع الفرنج.

فقد توفي صلاح الدين والهدنة قائمة بينه وبين الفرنج، وكانت مدتها تنتهي في سنة (592 هـ/1195 م)، وجدّد الملك العزيز ابن صلاح الدن تلك الهدنة سنة أخرى، لتنتهي سنة (593 هـ)، وكان البابا أنوسنت الثالث يدعو حينذاك إلى حملة صليبية جديدة، فلم يلبّ الدعوة سوى هنري السادس ملك ألمانيا، لأن إنكلترا وفرنسا كانتا منشغلتين بالحرب المندلعة بينهما، وانطلقت حملة هنري السادس من شواطئ إيطاليا، ووصلت إلى عكّا في أواخر سنة (594 هـ/1197 م)، لكن كان النزاع قد نشب بين الفرنج المستوطنين في الساحل السوري والفرنج القادمين، مما ساعد الأيوبيين على تحقيق الانتصار، ثم توفي الملك هنري السادس، وباءت الحملة بالفشل.

وشن الفرنج حملتين صليبيتين على الدولة الأيوبية في عهد السلطان العادل.

الأولى هي الحملة الصليبية الرابعة (598 – 601 هـ/ 1202 – 1204 م)، وشارك فيها عدد كبير من فرسان إنكلترا وفرنسا وألمانيا، واجتمعوا في جنوبي إيطاليا، على أن يساعدهم دوق البندقية (ڤينيسيا) على الإبحار إلى شرقي المتوسط، لكن العادل وظّف دبلوماسيته الحكيمة، فأرسل وفداً إلى كبار زعماء البندقية وتجارها، ومع الوفد هدايا ووعود بأن يكون لتجار البندقية امتيازات تجارية استثنائية في مدن الدولة الأيوبية الكبرى، على أن يستخدم دوق البندقية نفوذه لإبعاد الحملة عن مصر والشام، ونجحت خطة العادل، وعمل الدوق من وراء الستار إلى توجيه الفرنجة نحو القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية. انظر (سحر السيد سالم: دراسات في تاريخ مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي، ص 158 – 160).

- والثانية هي الحملة الصليبية الخامسة، وكان الفرنج قد غيّروا إستراتيجيتهم بشكل جذري، وبدل أن يشنّوا الحملات على بلاد الشام، بقصد استرداد القدس، قرروا الاستيلاء على مصر، لاعتقادهم بأنه ما دامت مصر منضوية تحت لواء الأيوبيين فلن يستطيعوا تحقيق هدفهم الأول والأعظم (استرداد القدس)، وأن القيادة الأيوبية في مصر يمكن أن تلحق الفشل بكل انتصار يحققونه.

ووضع الفرنج خطتهم الجديدة هذه موضع التنفيذ سنة (615 هـ/1218 م)، وحينذاك كان السلطان العادل قد أناب عنه في مصر ولده الملك الكامل، وتوجّه إلى بلاد الشام لمحاربة الفرنجة، وكان هؤلاء قد نقضوا الصلح الذي كان قد تجدد سنة (610 هـ/1212 م)، وكانوا يعملون لاسترداد بيت المقدس وسائر مدن الساحل السوري التي خسروها سابقاً، وكانوا يزدادون قوة، وكانت أوربا تزوّدهم بالإمدادات الوفيرة في الرجال والعتاد والأموال، في حين كانت الدولة الأيوبية لا تزال تعاني من آثار الصراعات الداخلية، ومن نتائج تعدّد مراكز القوى.

وكان السلطان العادل قد خرج سنة (614 هـ) ستمئة وأربع عشرة هجرية من مصر، متوجهاً إلى اللدّ في فلسطين، لكنه عجز عن مواجهة الفرنج، لقلة من كان معه من الجند، فعاث الفرنج فساداً في المناطق التابعة للأيوبيين من فلسطين، وهاجموا بيسان، وأعملوا السيف في أهلها، وحاصروا بانياس أياماً.

وخلال ذلك كان الفرنج يستكملون العدد والعدّة للبدء بالحملة الصليبية الخامسة، وكانت القيادة الفرنجية متمركزة في عكا، وكان القائد العام للحملة هو جان دى بريين، ملك مملكة المقدس، وانطلقت الحملة في أسطول ضخم، يحمل عشرة آلاف فارس، ومئتي ألف راجل، وكانت الوجهة مدينة دمياط، على الساحل المصري.

وكانت دمياط مدينة حصينة للغاية، تدور بها الأسوار، وتدعمها القلاع والأبراج الضخمة، ويدور بسورها خندق حُفر في أواخر عهد صلاح الدين، ونزل الفرنج بالقرب من دمياط، واستماتوا في سبيل احتلالها، كما استبسل الجيش الأيوبي، بقيادة الملك الكامل، في الدفاع عنها، وكان السلطان العادل يرسل الإمدادات تباعاً من بلاد الشام، لتعزيز موقف الجيش الأيوبي في دمياط، وبعد معارك عنيفة بين الجانبين الأيوبي والفرنجي، ورغم لجوء الكامل إلى خطط حربية بارعة، أفلح الفرنج في الاستيلاء على برج ضخم في مدخل دمياط يُعرف باسم (برج السلسلة)، مما جعلهم قاب قوسين أو أدنى من احتلال دمياط.

وكان السلطان العادل حينذاك في مرج الصُّفَّر ببلاد الشام، ولما وصله خبر سيطرة الفرنج على برج السلسلة تأثّر، وتأوّه تأوّهاً شديداً، ودقّ بيده على صدره أسفاً وحزناً، ومرض من ساعته، ورحل من مرج الصّفّر إلى قرية عالِقين قرب دمشق، واشتد به المرض، وتوفّي هناك، وكتم أصحابه الخبر، وحُمل في محفّة لإيهام الناس بأنه ما زال حياً، إلى أن أدخل إلى قلعة دمشق، ودفنه ولده الملك المعظم في القلعة وكان ذلك سنة (615 هـ) ستمئة وخمس عشرة هجرية، وكانت السنة التاسعة عشرة من حكم العادل، ثم نقل إلى مدرسته المعروفة باسمه، ودفن في التربة التي بها. انظر (وفيات الأعيان، 5/74 – 78)، و (ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 6/222).

وقام ابنه الملك المعظّم مقامه في مقابلة الفرنج، ليشغلهم عن دمياط.

واستكمل ولده الملك الكامل أمر مقارعة الفرنج في دمياط,

وسنستكمل الحديث عن ذلك في حلقة قادمة.

شخصية متميّزة

يخرج المرء من تتبع سيرة السلطان العادل بأنه كان ابن عصر المغالبة، وممثّل ثقافتها، وأنه كان يجمع في شخصه صفات قيادية رائدة، وحسبه أنه الرجل الذي أنقذ الدولة الأيوبية من التفكك والتشرذم، ولمّ شتاتها، ووحّد كلمتها بعد طول تنافس وخصام، وأنقذ بذلك بلاد الشام ومصر، ومن ورائهما الشرق الإسلامي، من الوقوع في قبضة الاحتلال الفرنجي.

وإليكم بعض ما قاله المؤرخون في هذا الرجل.

قال ابن خلّكان (وفيات الأعيان، 5/76):

” وكان ملكاً ذا رأي ومعرفة تامة، قد حنّكته التجارب، حسن السيرة، جميل الطوية، حازماً في الأمور، صالحاً، محافظاً على الصلوات في أوقاتها، متّبعاً لأرباب السنّة، مائلاً إلى العلماء، حتى صنّف له فخر الدين الرازي كتاب (تأسيس التقديس)، وذكر اسمه في خطبته، وسيّره إليه من بلاد خراسان، وبالجملة فإنه كان رجلاً مسعوداً، ومن سعادته أنه خلّف أولاداً لم يخلّف أحد من الملوك أمثالهم في نجابتهم وبسالتهم ومعرفتهم وعلوّ همّتهم، ودانت له العباد، وملكوا خيار البلاد “.

وأورد ابن تغري بردي في (النجوم الزاهرة، 6/166 – 167) ما يلي:

” كان أصغر الإخـوة وأطولهم عمراً، وأعمقهم فكراً، وأبصرهم في العواقب، وأشدّهم إمساكاً، وأحبّهم للدرهم، وكان فيه حِلم وأناة وصبر على الشدائد، وكان سعيد الجَدّ [الحظ]، عالي الكَعْب، مظفَّراً بالأعداء من قبل السماء، وكان نَهِماً أكولا، يحب الطعـام واختـلاف ألوانه، وكان أكثر أكله بالليل كالخيـل، … وكان كثير الصلاة، ويصوم الخميس، وله صدقات في كثير من الأوقات، وخاصة عندما تنزل به الآفات، وكان كريماً على الطعام يحب من يؤاكله، وكان قليل الأمراض، قـال لي طبيبه بمصر: إني آكل خير هذا السلطان سنين كثيرة، ولم يحتج إليّ سوى يوم واحد، … وكان نكّاحاً يُكثر من اقتناء السَّراري [الجواري]، وكان غيوراً، لا يدخل في داره خَصِيّ إلا دون البلوغ، وكان يحب أن يطبخ لنفسه؛ مـع أن في كل دار من دور حظاياه مطبخاً دائراً، وكان عفيف الفرج، لا يُعرف له نظر إلى غير حلائله “.

وقال ابن خلّكان (وفيات الأعيان، 5/77- 78):

” ولمّا قسم البلاد بين أولاده كان يتردّد بينهم، وينتقل إليهم من مملكة إلى أخرى، وكان في الغالب يصيف بالشام لأجل الفواكه والثلج والمياه الباردة، ويشتي في الديار المصرية، لاعتدال الوقت فيها وقلة البرد، وعاش في أرغد عيش، وكان يأكل كثيراً خارج المعتاد، حتى يقال: إنه يأكل خروفاً لطيفاً مشوياً، وكان له في النكاح نصيب وافر، وحاصل الأمر أنه كان ممتَّعاً في دنياه “.

وقال ابن تغري بردي في (النجوم الزاهرة، 6/168- 169):

” وكان مع حرصه يُهين المال عند الشدائد غاية الإهانة ببذله… وكان ثَبَتاً خليقاً بالمُلك، حسن التدبير، حليماً صَفوحاً، مدبِّراً للمُلك على وجه الرضا، عادلاً، مجاهداً، ديّناً، عفيفاً، متصدّقاً، آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، طهّر جميع ولاياته من الخمور والخواطئ والقمار والمُكوس والمظالم، وكان الحاصل من هذه الجهات بدمشق على الخصوص مائة ألف دينار، فأبطل الجميع لله تعالى “.

وكان السلطان العادل مهتماً بشؤون رعيته، قال ابن تغري بردي في (النجوم الزاهرة، 6/168- 170):” ولقد فعل العادل في غلاء مصر عَقيب موت العزيز ما لم يفعله غيره؛ كان يخرج في الليل بنفسه، ويفرّق الأموال في ذوي البيوتات والمساكين “.

ومع ذلك لم تكن الرعية تحب العادل كما كانت تحب أخاه صلاح الدين، وقد فسّر ابن تغري بردي موقف الرعية منه تفسيراً واقعياً ومنطقياً، وكان جنده غير مخلصين له، وحاولوا قتله بأصناف من الحيل مرات كثيرة، لكن مؤامراتهم كانت تنكشف وتبوء بالفشل، وهذا يعني أن العادل كان سلطاناً يقظاً، لا يقع في قبضة الغفلة، وكان يدرك أنه في عصر المغالبة، وينبغي أن يكون في مستوى العصر، قال ابن تغري بردي في (النجوم الزاهرة، 6/167):

” لولا أولاده يتولّون بلاده لما ثبت ملكه، بخلاف صلاح الدين، فإنما حفِظ ملكه بالمحبة له، وحسن الطاعة، … ولم يكن – رحمه الله- بالمنزلة المكروهة، وإنما كان الناس قد ألِفوا دولة صلاح الدين وأولاده، فتغيّرت عليهم العادة دفعة واحدة، ثم إن وزيره ابن شُكْر بالغ في الظلم “.

وقد مدح عدد من الشعراء السلطان العادل بقصائد بليغة، نذكر منهم الشاعر ابن عنين، يمدحه في قصيدة له قائلاً (وفيات الأعيان، 5/76 – 77):

وله البنونَ بكل أرضٍ منهــمُ

ملكٌ يقود إلى الأعـادي عسكرا

مِن كل وضّــاح الجبين تخاله

بدراً، وإن شهد الوغى فغَضَنْفَرا

قومٌ زَكوا أصلاً، وطابوا مَحْتِـداً

وتدفّقوا جـوداً، وراقوا مَنظرا

وقال ابن عنين يمدحه أيضاً (وفيات الأعيان، 5/76 – 77):

العـــــادلُ الملك الذي أسـماؤه

في كل ناحيــــــة تشرّف مِنبرا

نسختْ خلائقُه الحمــــيدة ما أتى

في الكتْب عن كسرى الملوك وقيصرا

ملكٌ إذا خفّت حُلــــومُ ذوي النُّهى

في الرَّوْع زاد رصــــانةً وتوقّرا

ثَبْتُ الجَنــــان، تُراع من وثبـاته

وثبــــاته يومَ الوغى أسدُ الشَّرى

يعفو عن الذنب العظــــيم تكرّماً

ويصدّ عن قول الخَنــــا متكبّرا

ويقول محمد ماهر حمادة في كتابه (الوثائق السياسية والإدارية، ص 88):

” تطالعنا في الملك العادل شخصية قوية هي مزيج من القوة والدهاء، والواقعية والنظرة الرحيبة، فقد تعلم في مدرسة صلاح الدين، وكانت له باع طولى [الصواب: وكان له باع طويل] في الأعمال التي أنجزها صلاح الدين، وهو نفسه كان طموحاً وتوّاقاً إلى مُلك، ولم يكن بإمكانه تحقيق ذلك ما دام أخوه حياً، فتعلّم لجم مطامعه، ولكنه بدأ في تحقيقها بعد وفاة أخيه، وقد استغل ضعف أولاد أخيه وتفرقهم، فزادهم بدهائه وحنكته ضعفاً وتفرقاً، حتى تمكّن أن يحقق مطامحه، وقد يبدو لنا ذلك عقوقاً من جانبه تجاه أخيه، ولكن السياسة تقضي بذلك، والوحدة خير من التمزق، ومصلحة العباد والبلاد مقدمة على مصلحة الأفراد، وقد دلّت الأحداث على أن الملك العادل كحاكم أفضل من أولاد صلاح الدين، ولا سيما أن البلاد الإسلامية كانت مقبلة في أواخر عهده وعهد ابنه الملك الكامل على تطورات رهيبة؛ كانت بحاجة إلى شخص من طراز خاص، حتى يستطيع التعامل معها ودفعها “.

في الميزان

بلى، لنضع شخصية العادل في الميزان.

لكن في أي ميزان؟!

في ميزان الزعامة والقيادة.

في ميزان السلاطين والملوك.

في ميزان السياسة والمغالبة والميكيافيلية.

في ميزان المبادئ العليا والقيم السامية.

فكيف نراها؟!

أما أنه تشرّب قيم الفروسية في كنف أسرته العريقة فذلك أمر لا ريب فيه.

وأما أنه القيادي القدير والإداري الخبير فذلك أيضاً أمر لا ريب فيه.

وأما أنه صاحب الخلق الرفيع فذلك أمر شهد له به القدماء والمحدثون.

وأما أنه صاحب الرؤية السياسية الرحيبة فتلك حقيقة تدل عليها مواقفه.

وأما أنه صاحب الفكر السياسي الثاقب فتلك أيضاً حقيقة تشهد بها قراراته.

وأما أنه ابن ثقافة المغالبة ورجل الدهاء فذانك أيضاً أمران لا ننفيهما عنه.

لكن أي دهاء؟! وأية مغالبة؟!

إنه دهاء الإداري الحذر، والسياسي اليقظ، والقائد الحازم، وليس دهاء الانتهازي الجبان الماكر، فبدهائه وحّد العادل الصفوف بعد أن كانت متفرّقة، وقطع دابر الخصومات بعد أن كانت مستشرية، وانتقل بمراكز القوى من حال التنافس إلى حال التكامل، وانتقل بالدولة الأيوبية، قائدة غربي آسيا حينذاك، من التفكك والضعف إلى التماسك والقوة، ولولا ذلك الدهاء ماذا كان سيحلّ بشرقي المتوسط، وبغربي آسيا عامة، في وقت كانت فيه قوة الفرنج تتنامى، وخططهم تتعدّد؟!

وإنها مغالبة السياسي العامل للبناء، وليست مغالبة المغامر العامل للنهب، ولا مغالبة الحاكم الذي يسفك الدماء، ويقيم المذابح لخصومه في كل مكان، أو ينصب لهم فخاخ الغدر، ويجعلهم وأولادهم وأموالهم غنيمة لأطماعه.

إن الخليفة الأموي الشهير عبد الملك بن مروان اتخذ المغالبة نهجاً، فدعا منافسه الأموي، واحد أبناء عمومته، عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بلقب (الأشدق)، إلى قصره، ثم جرّده من سيفه بلطف، وأمر بالفتك به، وهذا ما لم يفعله العادل مع أحد من خصومه الأيوبيين وغير الأيوبيين.

وإن الخليفة العباسي الشهير أبا جعفر المنصور اتخذ المغالبة نهجاً، فاستقدم القائد أبا مسلم الخراساني من خراسان، واستضافه في قصره، ثم جرّده من سيفه، ثم راح يشتمه قائلاً له: ” يا ابن اللَّخْناء !”؛ أي (يا ابن العاهرة!)، ثم أمر بالفتك به، وهذا ما لم يفعله العادل بأحد من قوّاده وأمراء جيشه.

وإن الخليفة العباسي الشهير هارون الرشيد، صاحب مئة ركعة صلاة كل يوم، كان يمازح وزيره جعفر بن يحيى البرمكي في النهار، ويرسل له الهدايا، ويقدّم له الهبات، وفي الليل أصدر الأمر إلى مسرور السيّاف بقطع رأس جعفر، وإحضاره إليه، وما فعل العادل هذا بأحد من وزرائه.

وإن الملك البويهي عضد الدولة كان إذا جلس على سريره، أُحضرت الأسود والفيلة والنمور في السلاسل، وجُعلت في حواشي مجلسه، تهويلاً بذلك على الناس، وترويعاً لهم، وهذا ما لم يفعله العادل. انظر (ابن الطقطقا: الفخري، ص 24).

ودعونا ننتقل إلى العهد العثماني، عهد المغالبة الشرسة، ولنستشهد بما أورده الصدّيقي في كتابه (المِنح الربّانية في الدولة العثمانية، ص 72، 49، 106، 247، 248).

إن السلطان سليم الأول خلع والده بايزيد الثاني، وطارد أخويه أحمد وقُورقد وخنقهما، وإن ابنه السلطان سليمان المشهور بلقب (القانوني) توهّم خروج ابنه الأكبر مصطفى عليه، فاستدعاه من مكان ولايته، ولما حضر الابن ممتثلاً أمر والده، أمر الوالد طائفة من التركمان بخنقه، فخُنق بين يديه، ولم يكتف بذلك بل أمر بخنق حفيده مراد ابن ولده مصطفى، فخُنق الحفيد أيضاً.

وإن السلطان محمد الثالث أمر في يوم تولّيه عرش السلطنة بقتل جميع إخوته، وكانوا تسعة عشر ولداً ذكراً، أكبرهم عمره (24) أربع وعشرون سنة، وأصغرهم عمره دون خمس سنوات.

وكل هذا لم يفعله العادل.

إن أقسى ما فعله العادل أنه أمر بترحيل السلطان المنصور بن العزيز من مصر بعيداً إلى الرُّها، وأنه أمر بالقبض على اثنين من أبناء صلاح الدين، وهما الملك المؤيَّد، والملك المعزّ، وبسجنهما في دار بهاء الدين قراقوش في القاهرة. انظر (المقريزي: السلوك، ج1، ق1، ص 186).

فشتّان بين المغالبتين!

المغالبة الباطشة عند الآخرين، والمغالبة الحليمة عند العادل.

المراجع

- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1963م.

- ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت.

- خير الدين الزركلي: الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة التاسعة، 1990م.

- الدكتورة سحر السيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2006 م.

- أبو شامة: عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، تحقيق أحمد البيسومي، وزارة الثقافة، دمشق، 1991 م.

- الدكتور السيد عبد العزيز سالم، الدكتورة سحر السيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2003 م.

- ابن الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1980م.

- الدكتور عبد المنعم ماجد: الدولة الأيوبية في تاريخ مصر الإسلامية (التاريخ السياسي)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1997 م.

- محمد بن أبي السرور البكري الصدّيقي: المنح الربانية في الدولة العثمانية، تحقيق الدكتورة ليلى الصبّاغ، دار البشائر، دمشق، الطبعة الأولى، 1915 م.

- محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية والإدارية للعهود الفاطمية والأتابكية والأيوبية، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1985م.

- المقريزي: كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، نشره محمد مصطفى زيادة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1971 م.

وإلى اللقاء في الحلقة الثامنة والثلاثين.

د. أحمد الخليل في 5 – 4 – 2007

الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين

رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=35232