أحمد ديبو_

“هذه الشخصيات المبدعة، تكون مجروحة من الداخل جروحا لا شفاء منها”

عندما يحاول المرء أن ينفذ إلى تلافيف الشؤون العاطفية يضيع في متاهة من الأحاسيس، والأدغال، والخيوط المتشابكة تشابك الغابات التي تغطي حواف الجبال، والوديان العميقة.

ولكن إذا كان الحب بسيطاً وسهلاً على المستوى البيولوجي، فليس هناك ظاهرة أكثر تعقيداً وتشعّباً منه على الصعيد الروحي، والنفسي؛ ذلك أنه يغوص إلى أعماق النفس الحائرة، ويُشرِّش في حناياها.

بالطبع الناس كلهم، يستطيعون ممارسة الحب، كما يمارسون أي فعالية بشرية أخرى. ولكن من يستطيع أن يزعم ذلك؟ ليس جان جاك روسو على أي حال: ذلك الرجل الذي قضى معظم لحظات عمره، وقلبه متعطشاً للحب، للحظة، وَلِهٌ مجنونٌ بامرأة تنسيه كل شيء بما فيها عبقرية كتاباته، التي جرّت عليه مرَّ العذاب.

فبعد مرور خمسين عاماّ على بداية تعرّفه “بمدام دوفارين”، تلك المرأة التي غيّرت مجرى حياته، وغيّر مذهبه من أجلها؛ فانتقل من البروتستانتية إلى الكاثوليكية قائلاً: “إن ديناً يحمله مبشرون مثلها سوف يقود حتماً إلى الجنة”، نجد روسو هنا ينفث نفثات الصب المولّه لدى ذكراها.

في شتاء العمر، عندما يتأهب المرء للرحيل الأبدي، وينسى كل شيء، كان آخر نص كتبه ناقصاً، وكان موجّهاً إليها – إلى تلك المرأة التي تكبره باثني عشر عاماً فقط، هل كان جان جاك روسو يجد في مدام “دوفارين” أمه التي ماتت أثناء ولادته؟ … النقاد، أو لنقل الكثيرون منهم، يميلون إلى ذلك.

ويحق لنا أن نطرح معهم هذا السؤال، بل ربما توجب علينا طرح سؤالٍ آخر يعمّق الأوّل ويدفع به في اتجاه المخاطرة: ألم يكن روسو يبحث طيلة حياته بشكل واع، أو لا واع، ومن خلال النساء، اللواتي تعرّف عليهن، عن أمه، التي فقدها، وحُرم من نعمة التعرّف عليها والتفيؤ بظلالها؟، وهل مدام “دوفارين” إلا نسخة مصغّرة، أو مكبّرة، عن تلك المرأة، التي أوجدته، وذهبت مع الريح؟

على أي حال فإننا نجده في “الاعترافات”، يدعوها “ماما” حتى عندما تشاركه غرفة نومه حتى الصباح، بعد أن قررت اتخاذه عشيقاً.

ينبغي أن يقرأ المرء تلك الصفحات القاتلة، التي كرسها روسو لهذه المرأة، التي ربما كانت قد وُجِدَت في أماكن أخرى بأشكال أخرى، وأسماء لا تُعدّ، ولا تحصى، إنها المرأة الخالدة والأبدية، المرأة، التي أوجدتنا: المرأة التي تركتنا… وربما توقف القارئ، أو تسمَّر بصره عند ذلك الموقف العجيب، والأخَّاذ، حيث رآها روسو لأول مرّة (من يستطيع أن يصف اللقاء الأوّل للحب، بل من يستطيع أن يسترجعه، ويتذكّر الشرارة الأولى؟ أية متعة في ذلك، وأية حسرة؟).

أين هي السينما، التي تستطيع أن تصوّر المشهد مثلما صوره روسو عندما ناداها؛ فاستدارت، فرأى وجهها لأوّل مرّة؟، أين هي الكاميرا، التي تستطيع أن ترتفع إلى مستوى صدق جان جاك روسو، وعفويته، وقدرته على استرجاع التفاصيل: تفاصيل الذكريات، والماضي السحيق؟، لم يحب جان جاك روسو مدام “دوفارين”، ولكنه قدّسها: كانت أكبر من أن تُحَبّ، أو تُشتهى.

وعندما التقى بها وجلس قربها – كانت دموعه تنهمر؛ فتغطي يديها، ويقول بعد أول ليلة قضاها معها: كنت أشعر، وكأني قد ارتكبت المحرمات.

وفي كنفها عاش روسو أجمل سنوات عمره المنكوب، ليس غريباً إذن، أن يتوقف عند ذكراها طويلاً في “الاعترافات”، فبها كان يريد أن يعوّض عما لحقه من أذى، واضطهاد بالتلذّذ في اجترار ذكراها.

ولنتأمل صدقه الصادم في “الاعترافات”، والتي خوّلته أن يكتب مثل هذا:

“لن أنتهي من الحديث عنها مهما طال الزمن، كم مرّة رحت أقبّل السرير؛ لأني أعرف أنها كانت قد نامت عليه قبلي؟، وكم قبّلت الستائر، وأثاث الغرفة لعلمي أنها كانت تشغلها، وأن يدها الجميلة قد لمست كلّ أشيائها؟، وكم سجدت على أرضية الغرفة؛ لكي أقبلها لمجرد أن قدميها كانتا قد مشتا عليها…”.

طبعاً “العقلاء” سوف يقولون: إنه مجنون! هذا لا يليق برجل يحترم نفسه!، الرجل الحقيقي لا يصل إلى هذا الضعف، وإلى مثل هذا الحد.

الرجل الحقيقي إنسان متزن وصارم، يكتم عواطفه ويدوس عليها، وروسو لم يدس على عواطفه، بل تركها تسحق حتى أعمق أعماق قلبه.

لم تكن الكتابات لدى روسو إلا تعويضاً عن الحب الناقص، الحب الغادر، الحب المهدّد في كل لحظة بالخطر، وكان روسو يسرق أيامه وسعاداته مع مدام “دوفارين” سرقة، لأنه يعرف مسبقاً بحدسه، الذي لا يخطئ (كيف يخطئ وقد شق بقلمه التاريخ المعاصر كله) إنه يدوم.

إنه إحدى تلك الشخصيات، التي كلّما ارتوت زاد عطشها.

إنها شخصيات إبداعية، لا طبيعية، ومثل هذه الشخصيات تكون مجروحة من الداخل جرحاً لا شفاء منه؟

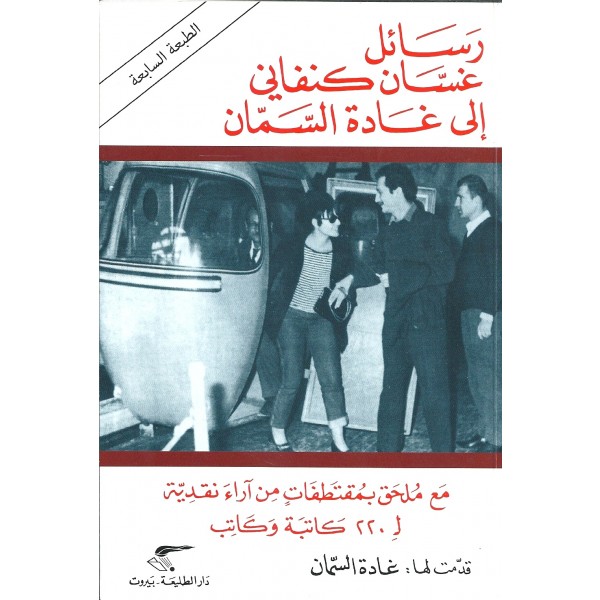

“إذا شبع الجسد، فهيهات أن يشبع القلب”، يمكن لهذه العبارة أن تنطبق على جان جاك روسو، وعلى الشخصيات الاستثنائية في التاريخ، هل ننسى رسائل غسان كنفاني إلى غادة السّمان، حيث ظهر مدى تذلله في حبها، وطلب ودّها، وهذ التذلل الصادم للكثيرين ممن كانوا يعدّونه أيقونة نضالية، وروائية، فإذا به يود لعق حذاء غادة السمان حبا بها.

ويجب ألَّا ننسى الشاعر “ديك الجن” الحمصي، وحفلة جنونه عندما مزج رماد حبيبته “بعد أن أحرق جثتها” وصنع منه دنّاً لشرب المُدام؟!.

هذه الشخصيات تكون عادة مجروحة من الداخل جروحاً لا شفاء منها.

لكن السؤال الأولي يبقى مطروحاً، فإذا كان جان جاك روسو قد عرف مغامرات، وعلاقات بعدئذ، وإذا كانت أكداس الزمن وكثافات الأيام قد غطت على علاقته الأولى بحجاب ضعيف كما هو متوقع، فكيف استطاع أن يخترق كل هذه الطبقات الأركيولوجية، هؤلاء النسوة كلها، اللواتي تعرّف عليهن أثناء حياته؛ لكي يصل إلى أعمق طبقة: إلى مدام بوفارين.

كيف لم ينسها بعد أن تراكم عليها الغبار طيلة تلك السنين كلها؟

كيف استطاعت أن تقاوم الزمن، وتستعصي على التاريخ؟ هكذا نجد أنفسنا مضطرين للقيام بحفر أركيولوجي في أعماق تاريخنا الشخصي لمعرفة كيف تشكلنا؟ وكيف أصبحنا؟

كما ينبغي أن نبني تصوراً ما عن العلاقة بين الحب والزمن: هل هي علاقة طردية، أم عكسية؟، والسؤال أيضاً، كيف يمكن للحب أن يبقى بتلك الطراوة واللوعة، حباً مضى عليه خمسون عاماً؟ ونتساءل كيف يمكن للطبقة العميقة من تاريخنا الشخصي أن تندفع إلى السطح كالبركان، وتطمس ما عداها؟، وهل ينطبق على روسو ما قاله الشاعر:

نقّل فؤادك ما استطعت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأوّل

كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأوّل منزل.

يبقى صحيحاً القول، أن الحب الأوّل يرافق ميعة الصبا، وأوّل الشباب، ويختلط بتلك اللحظات الذهبية والوردية: لحظات استيقاظ القلب على الوجود والحياة، إنه يمتزج بالاندفاعة الأولى، بانطلاقة القلب البريء، الذي لم يصدأ بعد، ولم تهشّمه الجراح.

مهما يكن من أمر، فسواء أكانت علاقة الحب بالزمن عكسية، أم طردية، فإن هناك مشكلة تطرحها علينا هذه العلاقة.

وإذا ما توصلنا إلى حلّها يوماً ما، استطعنا أن نؤسس شيئاً يشبه “فلسفة الحب”، على غرار الفلسفة السياسية مثلاً، أو بقية الفلسفات.

كان أفلاطون يتصوَّر الحب على شكل جميل جداً، وأعتقد أننا لم نتخلص منه حتى الآن، وربما لن نتخلّص منه أبداً.

نحن أفلاطونيون في الحب حتى هذه اللحظة، وحتى النخاع، وهنا يكمن سر مأساتنا، وسر عذابنا.

الثقافة – صحيفة روناهي

الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين

رابط مختصر للمقالة: https://kurd-online.com/?p=16678